人けの無い神社

僕は人けの無い神社が好きだ。理由は単純なもので、静かだから。静かということはそれだけで幾らかの人にとっては価値がある。

また神社というのも良い。ただ静かなところでぼーっとするんじゃなく、お賽銭を投げて何かを願える場所だというのが良い。不安やらストレスやらから逃げるにはとても良いのだ。人気の無い神社ともなれば、境内にある木や鳥の音が耳を澄まさずとも聞こえてくることが多い。それに癒されることもあるだろう。そして虫刺されも多い。

また当然ながら、この自然の音は「自分に疲れをもたらす何か」から逃げるためとか、自分の精神を癒すために浴びるべきものだ、ということではない。本当に、ただなんとなーくで寄って浴びてよいものでもあるはずだ。特に理由もなく寄って、ぼーっとする。これでも良いだろう。

僕は人けの無い神社を、小さく穏やかな居場所、少し誇張して言えば、一つの依存先のようなものだと感じている。

人間、依存先やら縋るものやらは多いほうがいい(もちろん、それに対する礼は欠かしてはならない)。どこかで嫌なことがあっても、別のどこかで良いことがあるかもしれないのだから。

前おきが長くなってしまったが、この記事が、高知トラベルを見ているあなたにとって良いものを与えることができれば、これほど嬉しいことはない。

※この記事は御利益について全く書いてありません。本当に一文字たりとも。なんとびっくり。

高岡郡佐川町 春日神社

僕が中学性の頃に知ることができた神社である。ある日家の玄関の戸に不具合が起きて、平日、祖父と一緒にそれを修理してくれる店を訪ねた。祖父と店の人が話をしている間、暇だった僕は適当に辺りを見渡していた。そこで、店に向かって真後ろの、石の塀に挟まれたところにあるこの神社の鳥居を見つけたのだ。

話を終えた祖父と一緒に参道を登ることにした。その日は丁度小雨が降っていたぐらいの天気で、参道に生きていた植物たちが水滴らしい輝きを纏っていた。その参道を登った先にあった拝殿を見た時から、僕は人けの無い神社というものが好きになった(というか人けの有る無しに関わらず神社に興味を持った)。

これがその日の写真(2021年11月31日撮影)である。境内はとても広く、この写真には収まっていないが狛犬の像が左右に鎮座している。石の割れ目に苔がむしており、それが所謂歴戦の猛者のような雰囲気を醸している。「傷は名誉の勲章」というもののように感じてしまうのだ。とてもカッコいい。実際は老朽化と言う言葉で片付けられるのだろうが。

ではここで、少しだけ神社らしいことを話そうと思う。

まず、参道の真ん中は神様の通り道とされているため、基本は端を歩くように、と言われている。この写真を撮った時、僕はその作法を知らなかったが、知ってからは、参道を横切るときや写真を撮るときは一度拝殿に向かって会釈したり参拝するときに「写真を撮影させてください」と感謝とともにお願いしたりするなど気を付けているので、どうかお許しをいただきたい。

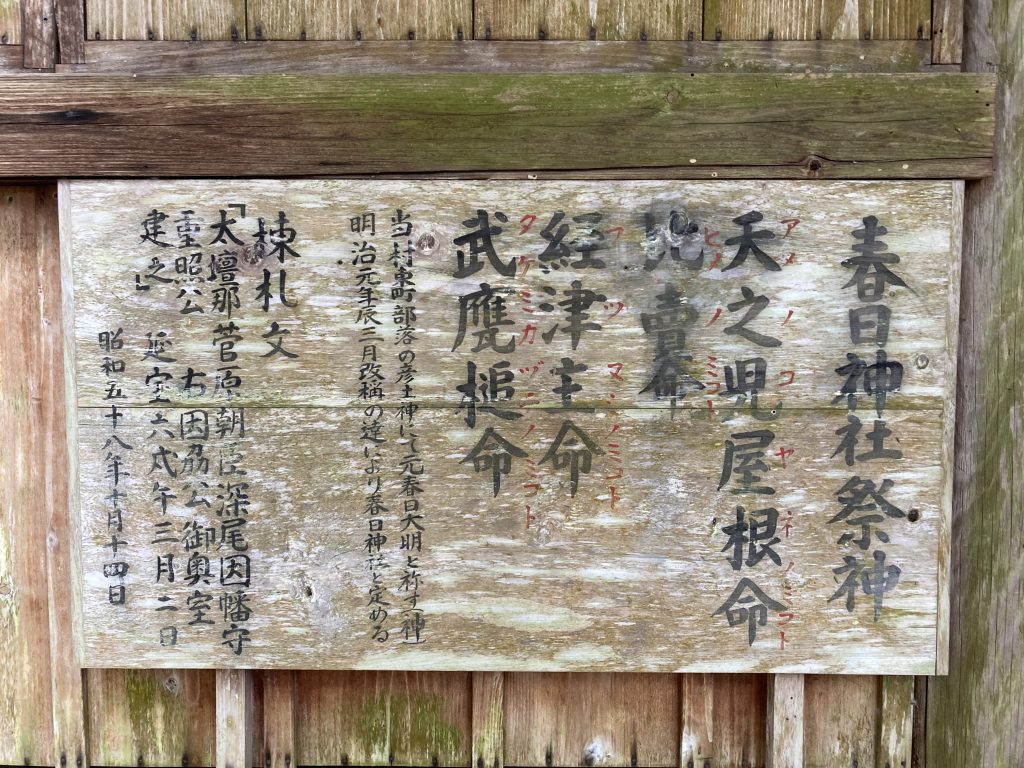

次に、祭神について。この神社は春日神社という、奈良県にある春日大社を総本社としている。そのため、祭られている神も、春日神である。この春日神とは、以下の四神の総称である。

ここで神様の紹介をするのは、少し記事の主旨から外れてしまうが、僕はめちゃくちゃしたいので、ほんの少しだけ許してほしい。

祭神の一柱である天之児屋根命は、古事記の天岩戸の場面において活躍した神である。

以下は、小学館より出版された「日本古典文学全集 上代歌謡」の八十二頁より引用した。

「この種々の物は、布刀玉命ふと御幣と取り持ちて、天児屋命ふと祝戸言壽き白して…」

「このさまざまな品は、布刀玉命が神に献上する尊い幣として捧げ持ち、その捧げ持った榊の前で天児屋命が尊い祝詞をことほぎ申し上げた。」

ちなみに、ここでの”ふと”は”太”という意味で、立派さを表現する言葉である。

つまり天之児屋根命は、天照大御神を誘い出すための作戦(神々によるどんちゃん騒ぎ)に参加していた神で、その作戦の序盤も序盤に祝詞を紡ぐという大役を果たした神なのである!(布刀玉命については割愛)

僕がこの境内の中で人の姿や気配を見たときは、初詣の時か、古くなった木の柵が撤去されていたり、参道の脇に生えていたタケノコが無くなっていたり、大雪が降ったのが原因で折れた木が無くなっていたり、鳥居の前に「奉献春日神社大前 平成十一年十月吉日 春日神社氏子中」「雲行雨徳施潤萬物」と書かれた旗が掲げられている時などで、それ以外、人けというのは殆ど無い。そして、先に言った通り境内がとても広いため、非常に落ち着ける場所となっている。

時々、凄まじいほどの自然を目にして驚くこともある。どちらかと言えば例外だと思うが。

ただ、一つだけ気になることがある………。

それは、この神社の境内の左右に更に奥へと続く道を進むと、お墓が並んだ場所がある、ということである。一度、お墓参りをしているらしい年配の方の後ろ姿を参道で見かけたことがある。しかし神道は死を穢れとしており、

「神社の中に墓を建てることはない」。

「そのため、神道の人達の墓は、神社から離れた霊園にあることが多いです。そういった霊園では、宗派不問であるところが多いので、神道の人も墓を建てることができます。」(神道だとお墓はどうするのが普通?仏教との違いとは | お墓きわめびとの会より)

とされている。では、あの場所は一体なんだったのだろうか、と非常に気になるわけである。わけであるが、全くの無縁のその場所へ進むのはよろしくないと思うので、特に調べることもできていない。

知る由も無い、というやつである。いや、この場所を知っている人に訊ねればいいんだろうけど。

というわけで、以上が佐川町の春日神社の紹介となる。佐川駅から徒歩数分の距離にあるので、気が向いたときは是非とも参拝してみてほしい。

コメント