美術の在り処へ

みなさん、素敵な庭を訪れたいですよね? 私たちは色とりどりな花や鮮やかな木々を見ると、さまざまな美しさを実感します。花の色合い、葉脈の模様、光の照り返しなど、実にさまざまです。最近はずいぶんと気温が下がり、秋があっという間に終わってしまいそうな勢いですが、植物の彩りはまだまだ味わえます!

そこで、今回は高知県にある観光名所、『モネの庭』マルモッタンを紹介します! この場所にはモネの庭を再現した豊かな自然だけでなく、自然や道づくりなど、あらゆるものからモネの感性が感じ取れます。モネが晩年に愛した自然豊かなこの庭で、モネの感性を感じてみましょう!

というわけで! レッツ、高知トラベル!!

はじめに ~モネの庭って?~

『モネの庭』マルモッタンは高知県北川村に存在し、印象派の代表格であるクロード・モネの晩年に愛した庭が再現されています。1990年から村おこしのプロジェクトとして始まり、職員がフランスへ視察に行ったりクロード・モネ財団の支持を得ていたりと、たいへん力を注いで造られています。それゆえ、このモネの庭は世界で唯一、ジウェルニー以外で『モネの庭』を名乗ることが許されているのです。

このモネの庭には、「水の庭」、「ボルディゲラの庭」、「花の庭」の3つのエリアが存在します。独創的かつ緻密に再現されたモネの庭をより楽しんでもらえるよう、今からこの3つのエリアを紹介します!

水の庭

「水の庭」はモネの造った庭が再現されており、木々や草花に囲まれた池と生垣に沿って咲くいろんな花が楽しめます。太鼓橋や藤棚といった日本の伝統的な造園技術とフランス印象派の美意識が調和したこの空間は、モネが憧れた東洋の庭園の理想を体現しているのです。

元となった庭はモネの代表作『睡蓮』が描かれた場所であり、池には彩り豊かな睡蓮が4月下旬から10月上旬にかけて開花します。モネは光の使い方を追求した画家です。この庭の水面に映る景色や繁茂した草木の明暗、睡蓮をはじめとする花々の彩りは、光を表現する上で魅力的だったのではないでしょうか。光の実に多彩なことに、『睡蓮』にもこの庭にも思わずうっとりとしてしまいます。

さらに、ジウェルニーでは気候条件によって咲くことのなかった青い睡蓮が見られます。青い睡蓮はモネがその目で見たいと最期まで望んでいたものです。北川村では7月~10月下旬にかけて青い睡蓮が開花します。「水の庭」で青い睡蓮を見て、モネに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

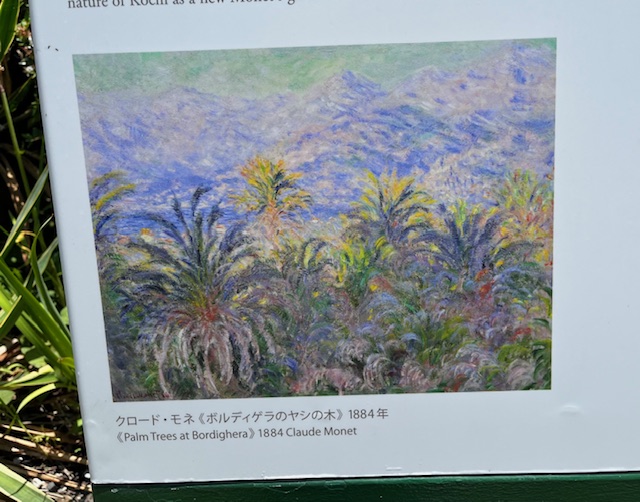

ボルディゲラの庭

「ボルディゲラの庭」は、モネが描いた地中海の絵の世界観をモチーフにしています。「水の庭」と違って、ヤシやオリーブといった地中海の植栽が見られたり、ドライな雰囲気が感じられたりします。「水の庭」から「ボルディゲラの庭」へ出てきて日を直接浴びると、どこか別の世界に躍り出たような気分になること間違いなしです!地中海の植栽と高知の植物の向こうに見える太平洋が壮観です!

モネは地中海を訪れた時、その光と色彩に胸を打たれました。それまであまり使ってこなかった青色と桃色を積極的に使うようになったのは、この時の体験がきっかけです。当時の体験は彼の人生後半の創作活動に大きな影響を与えているのです。

この庭には、「リヴィエラの小屋」というカフェがあります。地中海の世界で飲むジュースはどこか特別。カフェテラスで腰を掛け、地中海の植栽と高知の植物の向こうに見える太平洋が壮観です!

花の庭

「花の庭」は、パレットの絵の具を落としたような花の植栽で花壇が彩られています。春には多彩な花色が楽しめ、夏には豊かな緑色が広がり、秋には頭上を超える圧倒的なボリュームで花が咲き誇ります。階段を上がって庭を見渡すと、花の色と緑色のいろんな模様や木々の高低差による繊細な光の見え方、噴水と合わさってできる造形美が確かに感じ取れるのです!

ここにはお土産売り場とレストランもあり、心ゆくまでくつろぐことができます。また、お土産売り場上階のギャラリーでは、モネの生涯についての説明文やモネの家・食器などの模型、代表作『睡蓮』のレプリカなどが見られます。『睡蓮』については平松礼二がモネについて述べた文章や彼が独自に描いたモネの庭の絵が見られ、『睡蓮』と比べてみたりするといろんな発見ができるので、ぜひ訪れてみましょう!

まとめ

クロード・モネの美術は現代においても愛されています。『モネの庭』マルモッタンには毎年多くの人が訪れ、「水の庭」、「ボルディゲラの庭」、「花の庭」といった美景を味わいながらモネに思いを馳せています。

植物が彩りを休める12月まで残りわずか。この際、週末や祝日を利用して、モネの世界へ飛び込んでしまいましょう!

コメント