幕末から明治へ「志」が時代を動かす。彼らの名は。

四国にある高知県は、雄大な太平洋に接し、自然と人情にあふれた場所である。その地は幕末から明治にかけて日本の歴史の転換点を支えた。特に、人材の宝庫であり、日本を大きく動かした三人の偉人が生まれた。彼らの名前は、坂本龍馬・中岡慎太郎・板垣退助。それぞれは、異なる道を歩みながらも「国を想う志」という点で一致していた。この高知トラベルでは、彼らの生涯、思想、功績、そして現代にどんな影響を与えているかまで歴史的背景とともに紹介していく。

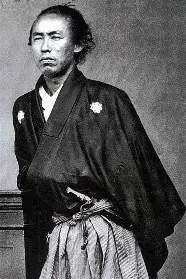

坂本龍馬-海の向こうに夢をみた革新者

坂本龍馬(1836ー1867)は、高知市の上町に生まれた。土佐藩の下級藩士の家に育ち、幼いころは病弱あり、臆病で泣き虫であったといわれている。成長するにつれ剣術を習い始め、メキメキと腕前をあげ、19歳の頃に江戸へ剣術修行へ出かけた。そこで見聞きした文化や思想が、彼の人生を大きく変えるきっかけとなった。

- 脱藩という決断:自由への第一歩

当時の武士にとって、藩を離れる「脱藩」は死罪にもなりうる重大な罪であった。しかし龍馬は、幕末の混乱の中で「藩や身分に縛られたままでは日本は変わらない」と考え、1862年に脱藩を決意。彼は「一人の日本人」として国の未来を見据えるようになり、努力を怠らなかった。こういった自由な発想こそが、のちの日本の転換点を生み出す原動力となったことは間違いない。

- 薩長同盟の仲介と幕末の再編

坂本龍馬の一番の功績は何かと聞かれた時、「薩長同盟」の仲介であると答える人が大半であろう。それほど、この功績は今世まで受け継がれるほど大きい。長年敵対していた薩摩藩と長州藩を和解させ、倒幕の基盤を作り上げたのである。これは単なる政治的交渉ではなく、彼の「日本を一つにする」という信念の実現でもあったと言えるだろう。薩長同盟が成立したことで、幕府を打倒し新政府を樹立する流れが一気に加速したことからこの功績の偉大さが伝わってくる。近年の研究ではこういったことはなかった説も唱えられており、今後の研究の動向にも注目したい。

・亀山社中と船中八策:経済と政治の両輪で国を変える

龍馬は「亀山社中(後の海援隊)」を設立し、日本初の商社として活動した。また、政治構想である「船中八策」では議会政治や憲法の制定を提案し、近代国家・政治の設計図を描いた。この構想は明治政府の政策方針に大きな影響を与えたとされている。

- 近江屋事件:心半ばでの死と永遠の伝説

1867年11月、京都にある近江屋にて暗殺され、33歳という若さで命を落としてしまう。しかし、その短い生涯は、確かに「時代を変える者」としてその「志」を後世に残した。今もなお龍馬は「日本を動かした男」として、多くの人々に尊敬されている。高知には龍馬の功績を展示している施設もある。

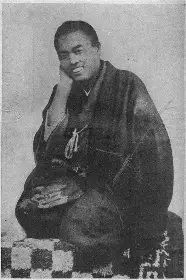

中岡慎太郎-誠実さと共に生きた志士

中岡慎太郎(1838~1867)は、高知県安芸市出身の志士。坂本龍馬の盟友として知られ、誠実で義理堅い人柄で昔も今も知られている。彼は、「行動で示す志士」として、幕末の政治改革を陰で支えた。その真摯な生き方は、多くの志士たちの心を動かした。

- 武市半平太との出会い:民なくして君や国はない

幼いころから勉学の才能があり、努力を怠らない真面目な少年であったためメキメキと実力をつけていった。慎太郎は田野学館で武市半平太と出会うことになるがこれが彼の人生を大きく変える出会いとなる。この出会いをきっかけに政治活動に目覚めるが、父が病に倒れたという知らせを受け、家業の大庄屋職を継ぐ。村に戻った慎太郎は、村人たちが安心して暮らせてこそ国が成り立つという意識を常に持っていた。

- 土佐勤王党と投獄

幕末期、尊王攘夷を掲げる土佐勤王党に参加し、幕府の政治体制に疑問を投げかけた。しかし藩の上層部と対立し、一時は投獄されてしまうこととなる。それでも「正しいことを貫く」という信念を曲げず、出獄後は志士として全国を奔走。この不屈の精神が後に彼を歴史の表舞台へと押し上げたといっても過言ではない。

- 陸援隊の結成と龍馬との連携

中岡は「陸援隊」を設立し、海を舞台に活動する龍馬の「海援隊」と連携した。実直で真面目かつ勇敢な性格を活かし倒幕運動の実務を担い、情報伝達や調整役として活躍した。彼は周りからの人望が厚く、多くの志士に信頼され、薩長同盟の裏側でも重要な役割を果たしたと伝えられている。

- 近江屋事件:最期と友情

1867年11月、龍馬と共に京都にある近江屋にて襲撃され、その場で命を落とすことはなかったが、重傷を負ってしまった。龍馬は即死したが、中岡は数日間生き延び、最後まで犯人の特徴を語り続けた。その姿には、「最後の瞬間まで友を想い、国を憂う」誠実な人間性がにじみ出ていると言える。彼の死は龍馬と共に「幕末の終焉」を象徴する出来事であったと多くの人が言う。

- 中岡慎太郎の評価と現代への影響

中岡は派手な功績よりも「誠実さ」と「義」をもって人々を動かした人物であったと評価されている。彼のように、名声よりも仲間や理想を大切にする姿勢は、現代のリーダー像としても見習うべきものが多くある。中岡慎太郎像は高知県に多くあり、今も多くの人々が訪れる誠の象徴として立ち続けている。

板垣退助-自由と民主主義の父

板垣退助(1837〜1919)は、高知県高知市出身の人物である。土佐藩上士の家に生まれ、武士としての誇りを持ちながらも、民衆の力を信じた政治家だと言える。幕末から明治にかけて、自由民権運動を主導し、日本の民主主義の礎を築いた。

- 明治維新後の改革と理念の衝突

明治新政府で要職(参議)を務めた板垣だが、次第に政府の中央集権的な体制に疑問を抱くようになった。「民が主役となる政治こそが真の改革である」と考え、1874年には政府を離れ、自由民権運動を提唱した。これは「国民が政治に参加する時代」を目指す壮大かつ革新的な挑戦であった。

- 自由党の結成と国民運動の拡大

板垣は「自由党」を結成し、全国を巡って演説を行った。その言葉は力強く、各地で人々の心を動かした。岐阜で演説中に暴漢に襲われた際、彼が放った言葉「板垣死すとも自由は死せず」は、今なお日本の民主主義を象徴する言葉として語り継がれている。

- 国会開設運動と自由の実現

彼の活動はやがて国・議会を動かし、1890年には日本初の国会が開設された。板垣退助は功績にとって、「自由民権運動の父」と称されているのである。その後も国民の権利を守るため、政治活動を続け、81歳で生涯を閉じた。彼の信念は、「自由を恐れず、民を信じる政治」という言葉に集約されている。この言葉は彼を表すにはピッタリである。

- 板垣退助の思想が現代に残したもの

板垣の思想は、単なる政治理念ではなく、人間の尊厳を重んじる哲学であったと言える。現代の日本社会においても、「個人の自由」「言論の自由」「政治参加の権利」は、彼が掲げた理想の延長線上にあるだろう。高知県高知市の高知公園には、彼の銅像が今も堂々と立ち、訪れる人々に自由の尊さを伝えているのだ。

高知が生んだ3人の志士の共通点に迫る

坂本龍馬・中岡慎太郎・板垣退助。この三人に共通するのは、時代の流れに逆らってでも「信じた道を進む勇気」であった。彼らはそれぞれの立場から日本を変えようとし、最終的には一つの理念にたどり着いた。それは、自由と正義、そして未来への希望である。

- 高知の風土が育てた「志」

高知の人々は古くから自由で独立心が強いと言われている。高知に住んで分かったことであるが、この場所は広大な太平洋と向き合うことの出来る土地柄である。そういったことが、自然と「世界を見据える視野」と「挑戦の精神」を育てたのだろう。彼ら三人の志を形づくったのは豊かな土壌なのかもしれない。

- 現代に生きる私たちへのメッセージ

彼らが生きた時代と今とでは状況は異なる。しかし、「信念をもって行動する」「仲間を信じる」「自由を守る」という価値は、どんな時代にも通じるものだろう。高知の偉人たちの生き方は、現代を生きる私たちに「どう生きるか」という問題を考えさせられる。

高知の三人が遺した「志のバトン」

坂本龍馬が描いた「自由な国」

中岡慎太郎が示した「誠実と義」

板垣退助が守った「民の自由」

それぞれの志は、時代を超えて日本人の心に受け継がれている。彼らの生き方は、今もなお「志をもって生きることの大切さ」を教えられる。変化の多い現代だからこそ、彼らの言葉と行動に学び、自分の信じる道を歩む勇気が必要だろう。

この高知トラベルでは、坂本龍馬・中岡慎太郎・板垣退助について紹介した。

コメント