皆さん、高知みらい科学館を知っていますか?

高知みらい科学館とはオーテピア高知図書館の5階にある科学を楽しめる場所です。ここでは、高知の科学・ものづくりゾーン、高知の自然と生き物ゾーン、宇宙・地球・科学体験ゾーンの3種類の常設施設のほかに、プラネタリウムも体験することができます。

今回は4つの章に分けてそれぞれの施設について紹介していきます。

①高知の科学・ものづくりゾーン

まずは、「高知の科学・ものづくりゾーン」です。ここでは、高知にゆかりのある科学者たち、5人をメインとして、その人たちの活躍を紹介しています。その中でも特に印象に残っているのは、 ”地球科学の第一人者” 寺田寅彦さんについての展示です。

「天災は忘れた頃にやってくる」

これは、寺田さんがよく口にしていた言葉だそうです。この言葉には、自然災害に対して人々が油断していてはいけないという想いが込められていると考えます。高知県は南海トラフの危険がある地域であるため、普段の生活の中でも常に防災を意識しておくことが大切なんだと気づけました。地震は、人間の力で止めようにもどうしようもないけれど、備えることはできます。それこそが、最も大切なことなのではないかと気づくことが出来ました。

②高知の自然と生き物ゾーン

次に、「高知の自然と生き物ゾーン」です。ここでは、高知県の山や川、海などに住んでいる生きものたちを紹介していて、自然の豊かさを改めて感じることが出来ました。中でも「生命のつながり」という展示が印象に残っています。ここには、DNAの模型があり、人間も魚も植物も同じ仕組みで作られていることを知り、とても不思議な気持ちになりました。また、 化石の展示も行っていて、何千万年も前の生き物の後を実際に近くで見ることが出来ました。想像もできないくらい昔のものが、今目の前にあることに、とてもわくわくしました。

③宇宙・地球・科学体験ゾーン

今度は、「宇宙・地球・科学体験ゾーン」です。ここでは、名前の通り ”体験” できる展示が多かったです。大きな球体の「デジタル地球儀」では、地球の気象や地震の様子が映し出されていて、まわしてみると今自分が住んでいる高知県も見つけることが出来て、楽しかったです。

ほかにも、滑車やてこの原理を自分自身で体験できる展示や自分の体を使って発電をする体験のできる展示もありました。実際に体を動かすことで、科学がより身近なものに感じられて「授業で習ったのは、こういうことだったんだ」と、改めて理解することが出来ました。

④プラネタリウム

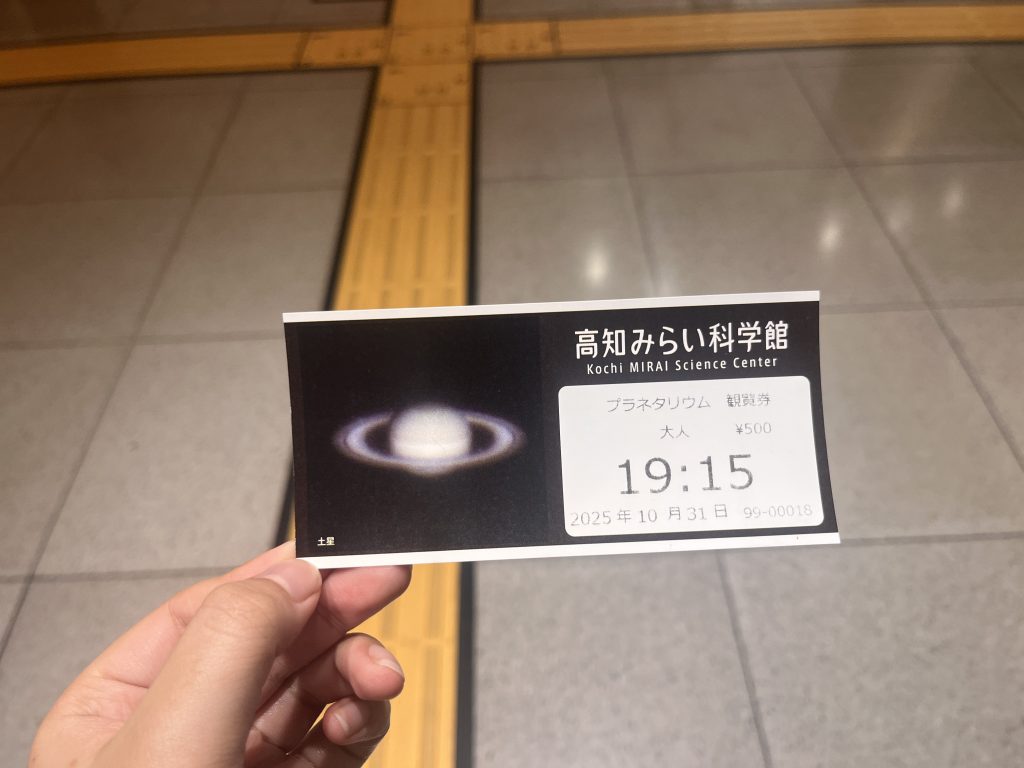

最後に、プラネタリウムです。入場チケットにはランダムで天文の写真が印刷されており、どんな写真が出るのかわくわくしました。

座席は、背もたれを倒すことができ、リラックスして観覧することが出来ました。天井に映される星空をピアノ調の音楽と一緒に見て、とても癒されました。解説の方が、夏の大三角と秋の四辺形の見つけ方や、そこから季節ごとに見られる星座の見つけ方をわかりやすく説明してくれました。また、その星座が誕生した由来や神話まで教えてくれました。普段は、空を見ても「星がきれいだな」と思うだけでしたが、それぞれの星座にそれぞれの物語があったり、何それ?!と思うような面白い名前の星座もあったりして、空を見る楽しみが増えました。

プラネタリウムの最後には360度すべてに夜空が映し出されて、自分たちの体や足元にまで星座がありました。その時は、自分が本当に宇宙にいるような気がして感動しました。

まとめ

高知みらい科学館は、科学について勉強しよう!というよりも科学を体験しよう!という場所でした。高知トラベルをきっかけに、今回の体験を通して「科学は、自分が思っていたよりも身近にあるんだ」と気づくことが出来ました。これからは、日常の出来事も、少し違った見方が出来そうで楽しみです。

コメント