はじめに

こんにちは。ごく59普通の大学生です。現人生において寝る事と筋トレとちいかわをこよなく愛しています。

悩みなさそうやね、とよく言われますが、最近、夜中に自分の寝言で起きるのが悩みです。

ブログ初めて書きます。どうか最後の一文字まで、お楽しみください。(温かく見守ってくださいって来ると思いましたねそこのあなた? まあ それもそうですが。)

という話は置いといて。こっから本題や。 (急に調子出てきてキャラ変するやつめんどくさい)

なぜ、こんな「歌舞伎」と縁がなさそうな私が、歌舞伎についてブログを書くことになったのかといいますと…

私の大学では「地域学実習Ⅰ」という、1年生必修の集中講義がありまして。

そこで私は地域行事体験として、「いの町八代青年奉納歌舞伎の廻り舞台の見学・化粧・地芝居体験」をしてきました。

いや~、こんなに一気に言われても「廻り舞台?化粧?地芝居…( ゚Д゚)?」ってなりますよね。

安心してください。それは後ほど、「歌舞伎」の説明をした後にちゃんと説明します。

(安心してください のあとちょっと「履いてますよ」を期待したそこのあなた、いいセンス)

それはさておき。

まあその体験が、すごく印象に残りまして。

「こ、高知に、こんな本格的で激アツな歌舞伎があったんや(;゚Д゚)」

「これは高知県民として、早くみんなに広めたい。」

そんな思いを込めて、今回、その感動をぎゅぎゅっとブログに詰め込みました。

それではこれにて、 八代青年奉納歌舞伎

開幕!

そもそも歌舞伎ってどんなもの?

ここで「そもそも歌舞伎自体あまりわからない」と思った方のために、歌舞伎とは何か、ちょっと簡単に説明します。

歌舞伎は日本の伝統芸能の一つで、江戸時代延期出雲阿国(いずものおくに)という女性の踊りが始まりと考えられています。

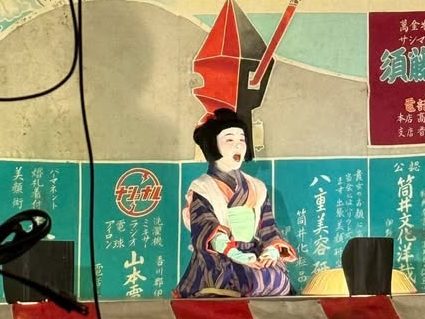

(↑真ん中 出雲阿国 画像)

1629年には、風紀を乱すという理由で女性が舞台に立つことが禁止され、女性役を含めたすべての役を男性が演じる、現在の歌舞伎の原型に定着したとされています。

さらに、若衆歌舞伎が1652年に禁止されたり、1700年前半にあった享保の改革で厳しい規制にあったりと、歌舞伎は弾圧受難の歴史を繰り返してきたと考えられます。

しかし、度重なる弾圧の中で「舞踊」から「演劇」へと変化を遂げ、また舞台機構の発達により多彩な発展を遂げることで今日に至りました。

歌舞伎は、奥深いストーリー、豪華な色彩美や三味線を中心とした音楽、多彩な舞台装置など、様々な角度から観客を魅了するエンターテインメントです。

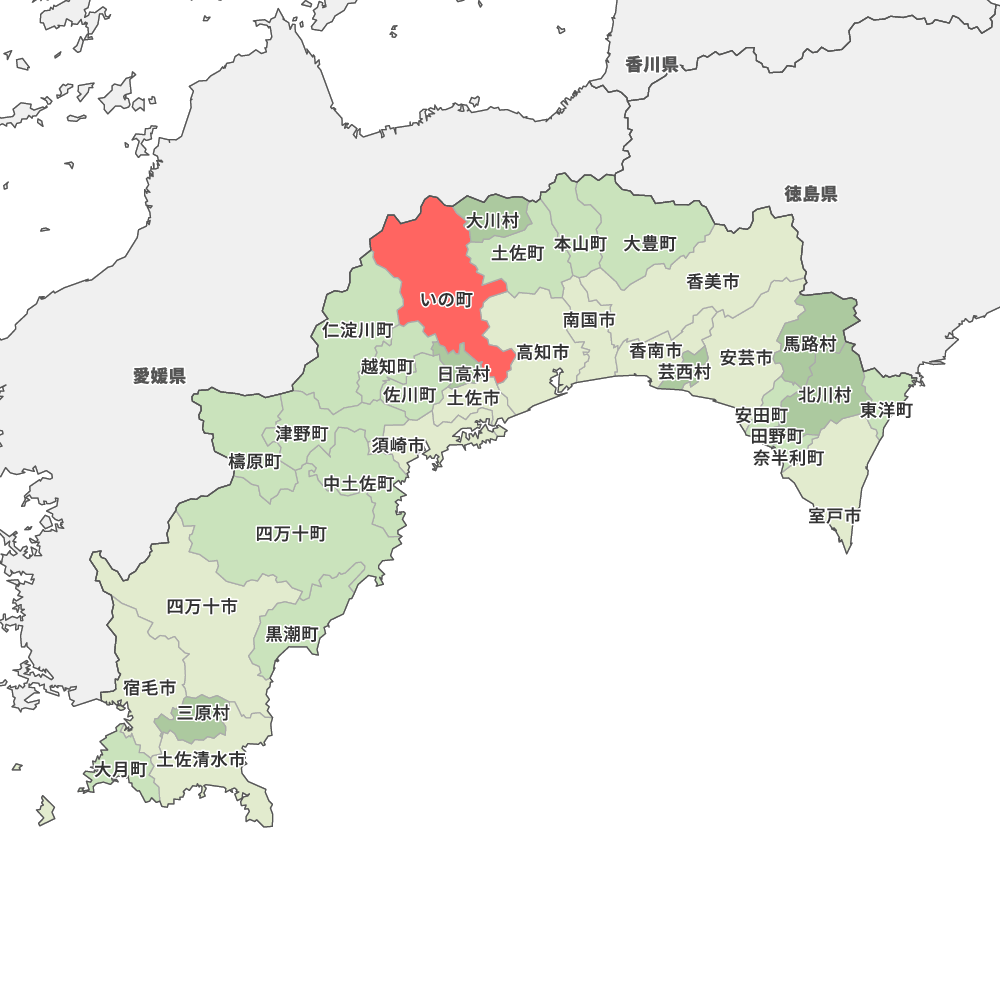

【八代の歌舞伎 発祥の地】高知県いの町枝川 八代地区ってどんなところ?

八代青年奉納歌舞伎といえば、やっぱりいの町ですよね。

八代青年奉納歌舞伎は、高知県の いの町枝川 八代地区で生まれました。

いの町枝川 八代地区は、高知城から車で約20分。山や田んぼに囲まれたのどかな場所です。

枝川には昔から「枝川五社(えだがわごしゃ)」といわれる5つの神社があります。

その中の一つである八代八幡宮(やしろはちまんぐう)は、小高い森の中にあって、小さな境内に社殿と対面するように舞殿が立っています。

毎年11月5日の夜、地元の若者で結成された八代青年団によって歌舞伎が奉納され、八代青年奉納歌舞伎とも呼ばれています。

八代青年奉納歌舞伎について

歌舞伎が八代八幡宮で奉納されるようになったのは、1640年ごろと考えられており、村の流行病を鎮めることが始まりと伝えられています。

八代青年奉納歌舞伎は、「八代青年団」の皆さんによって代々受け継がれてきました。

昔は歌舞伎に使う衣装を、侍の家から借りてくることもあったそうです。芝居当日には衣装を貸し出した侍屋敷から奥方や女中などが見物に来るなど、観客席も華やかだったというエピソードも伝わっているそうです。

明治の初め(1870年ごろ)ごろに現在のような舞台ができてからは、戦時中を除き、毎年欠かさず歌舞伎が奉納されてきました。近年問題となっている新型コロナ感染拡大に際しては、感染対策の徹底来客数の制限対応を行うことで継続させることができたとのことです。

また、地元の氏子からの支援や、いの町からの補助金などに支えられることで維持できたものの、その時期は来場者数が少なくなったことによる減収などで苦しみ、閉塞感も強かったことから、継続も不安視されることもあったそうです。

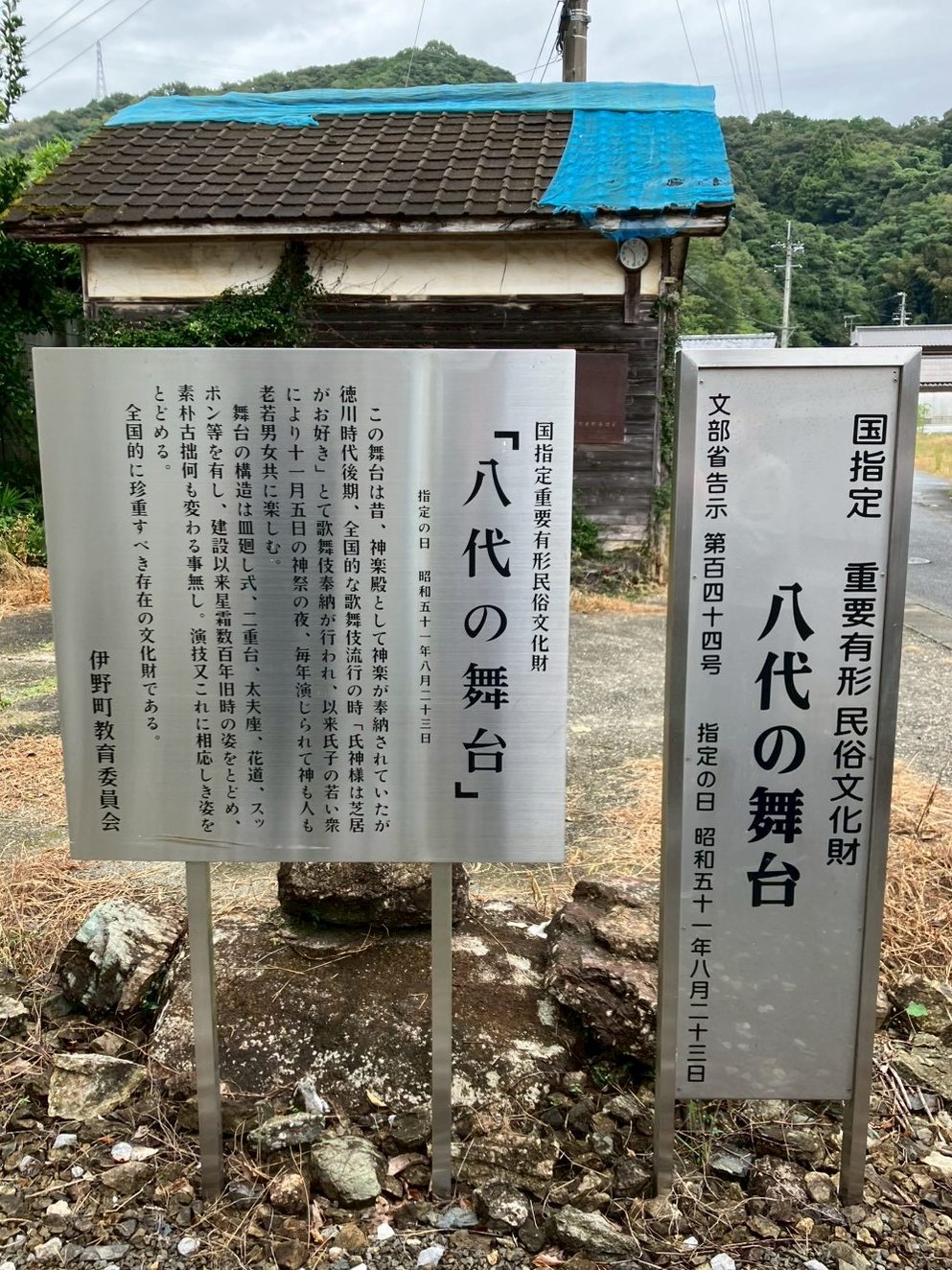

それでも約400年間、絶えることなく八代地区の人々によって受け継がれてきた八代八幡宮の舞台は「八代の舞台」として、なんと、1976年に重要有形民俗文化財としての指定を受けています(・∀・)!! sugosugiru…

↑八代八幡宮の入り口にあった告示

さて、八代青年歌舞伎について、ちょっとづつ理解が深められたと思います。

でもそろそろ、

「もーちょい楽しくてラフ文がみたい」

と思い始めてきたのではないでしょうか?

では次に、八代の歌舞伎についてもっと楽しく知ってもらうために、地域学実習で私が体験したことをゆるーくご紹介します。

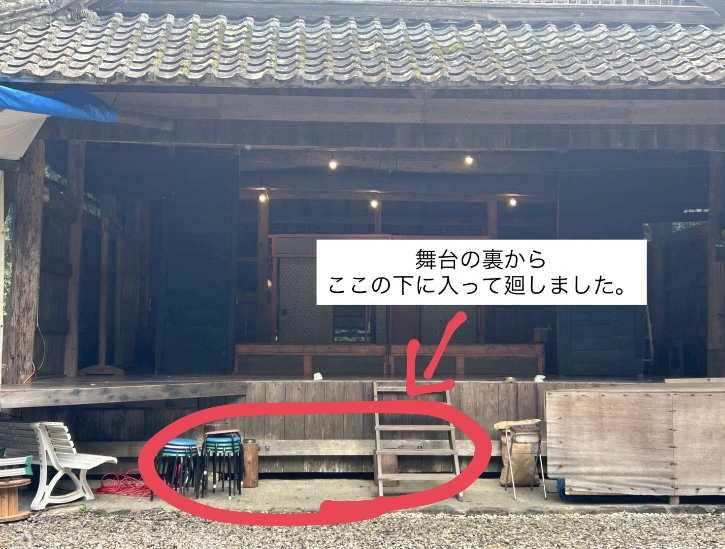

①廻し舞台

廻し舞台とは、歌舞伎の舞台装置の一つで、舞台の一部が回転することによって、演技の場面転換をスムーズに行うことができるシステム。

地域学実習当日は、下の写真(大学のインスタグラムから引用)のように、実際に歌舞伎を演じる舞台の下で、なんと生徒5人・青年団の男性2人の7人で手動でまわして舞台を回転させました。いやあ、あれは重たかった。

↑実際に廻し舞台を回す様子

この装置を使うことで、シーンごとに異なる背景を瞬時に見せることができ、物語の進行を視覚的にサポートします。

②化粧

歌舞伎といえば、なんといっても化粧が特徴的ですよね。

「あのお化粧ってどんな風にやってるんだろう」

「どんな化粧品使ってるんだろう」

そう思った方も多いのではないでしょうか。

私は地域学実習で、青年団の方に教えてもらいながら、実際に自分で、歌舞伎の化粧を自分の顔にする体験をしました。

以下、その時に使用した化粧品の写真です。

↑化粧道具

↑化粧を手になじませる様子

ちなみに化粧をした写真を母に見せたら、「あんたバ〇殿そっくりやん」と速攻で言われました。

(写真は載せれません。 限りなく、バ〇殿です。)

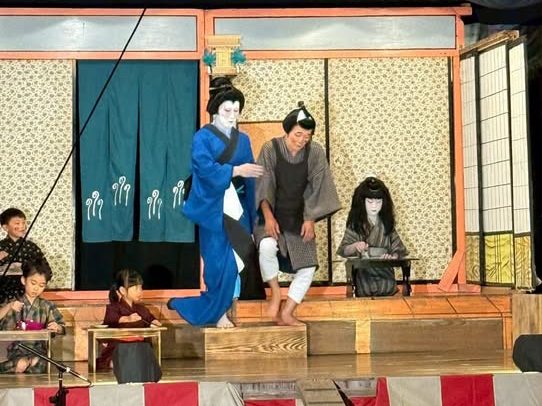

③地芝居

地芝居とは、その土地の者によって演じられる芝居、または農村などで、秋のとりいれが終わったころ、収穫を祝って、村人たちが行なう芝居のこと。

実際、八代青年奉納歌舞伎も毎年11月5日に奉納されます。

↓八代青年奉納歌舞伎 実際の写真(2025年11月5日 撮影)

私も化粧体験をした後、1時間半ほどセリフの稽古をし、青年団の方々に貸していただいた着物を着てセリフの言い回しを体験しました。 着物を着るとバ〇殿感が一気に増しました。

八代の歌舞伎 なるほど劇場

ここでちょいと小話。なるほど劇場の開幕といたしましょ。

実は、八代の神様は大の芝居好き、お酒好きとして知られています。

理由はただ一つ。楽しんでいる人を見るのが好きだから!

時折、アドリブを入れて観客の笑いを誘う歌舞伎役者たちや、それを見て楽しそうに大笑いする観客を見ることが、毎年の神様の楽しみだそうです。

そのため、歌舞伎の舞台は八代八幡宮の本殿と向き合うように設置されており、神様から舞台がよーく見えるようになっています。

毎年、神様の席が一番の特等席なのかもしれませんね(´∀`*)

そしてもう一つ、神様に関する伝説があるんです。(なになに~気になる~)

それは、人が亡くなるお芝居をするとき、本番の日には必ず雨が降るのだとか!

これは、お芝居に感動して神様が「涙」を流しているという言い伝えがあります。

その雨はきっと、神様の涙の雨なんですね…。

なるほど劇場 完。

まとめ

ここまで、八代青年奉納歌舞伎(農村歌舞伎)について紹介しましたが、いかがでしたか?

おっと。最後に一つ、大事なことを書き忘れていました。

八代青年奉納歌舞伎は、「神事」であり、「演目」では決してありません。

神事とは、舞台のお清めのこと。どんなに無観客でも、青年団の人たちは毎年、神様のために舞台に立ち、歌舞伎を続けます。

高知トラベルするならぜひ、そんなとっっても激アツな歌舞伎を、生で見てはいかがでしょうか。

初めてのブログ投稿でしたが、とっても楽しく執筆させていただきました。

皆さんがクスっと笑いながら、楽しく見ていただけていたら幸いです。

ここまでお付き合いくださった読者の皆さん、ありがとうございました(*^_^*)

それではこれにて、八代青年奉納歌舞伎

終幕!!

関連記事

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]